17/04/2015

Petite considération sur l'open-space - Le 17/04/2015

Dans l’open-space, l’instant n’est jamais saisi : c’est un lieu sans temps comme indiqué par son nom. L’open-space est encore moins un espace ; c’est une étendue sans le décor intérieur qui est chargé de reproduire en murs une géographie agencée par l’homme. Comme tout mot franglais, l’open-space énonce ce qu’il ne signifie pas.

L’open-space est séparé du réel : c’est un lieu hors-sol où se développe une économie abstraite car détachée des instruments marchands via quoi circule le capital. C’est moins la monnaie qui s’échange que l’information, d’où l’importance du mail qui tient lieu de contrat.

Sa population vit sous climat unique. Quelle que soit la saison, la climatisation assure une température égale. Il est fréquent que les cadres se déplaçant en voiture passent du volant à l’écran par l’ascenseur qui relie le parking du sous-sol à l’étage, en sorte qu’ils ne prennent pas l’air de la journée. Alors ils s’habillent à l’identique toute l’année. Quel est l’impact de cette habitude sur une vie humaine ? A l’impossibilité de s’ancrer dans un endroit s’ajoute le désarroi d’une existence artificielle. Sous cloche, le cadre ressent les mêmes angoisses que l’informaticien Michel de L’EXTENSION DU DOMAINE DE LA LUTTE à qui Houellebecq fait dire qu’il vit sous cellophane. L’open-space est effectivement un supermarché du travail où les individus s’emballent sous papier-salaire. A l’étal des desks ils pianotent sur leurs claviers par qui les carrières se construisent. Les lignes de bureau ressemblent davantage à des batteries qu’à des rangées. Elles disputent leur similarité à un rayon CARREFOUR à leur jumelage avec la ferme des mille animaux. Il y règne cependant une atmosphère aseptisée que les logements modernes introduisent dans une architecture épurée. Les plus pauvres du tertiaire jouent aux grands chez IKEA là où les aisés achètent un Philippe Starck. Dans les deux cas, la ligne est économe, sans fuite ni départ. Elle indique qu’elle suit la mode du nulle part, jusque dans les noms de ses collections type ICI ET AILLEURS. Le mobilier s’appelle alors design et certains prétendent que c’est de l’art. Ainsi, n’importe qui est amateur et le plus riche est connaisseur parce qu’il a le plus bel ou cher objet. Des professions se créent, ce sont les designers de tout poil, qui offrent des services aux taffeurs du service. Ainsi, le vent se vend du vent et ménage à l’esprit du temps un air aussi pollué que celui des villes. Ces dernières sont l’espace fermé par excellence : piégés par les gaz, les citadins y respirent comme un poisson sorti des eaux et jeté vif sur la berge, abandonné à l’agonie sous les regards indifférents. Parfois, quand le destin s’en mêle, un pied le sauve en le rejetant à la mer, le poisson trisse alors vers le large, fissa vers le salut qui est la campagne pour le cadre où il s’offre du loisir. Là-bas la nature et son espace ouvert sur l’horizon. Bob s’y crée sa bulle comme il dit, reproduisant l’attitude urbaine qui jette ses ouailles de point en point, de station en station, de bars en boîtes et de cantines en réunions. C’est le lot du moderne que de tuer les heures dans des salles d’attente. Connaît-il qu’il vivote dans l’antichambre de la mort ? Il arrive que le purgatoire soit préféré au paradis, or c’est le choix médian du libre-bourgeois.

L'Aristo dit que c'est rigolo.

19:10 | Lien permanent | Commentaires (0)

15/04/2015

Vrac sur le couple et l'amour et la force dans tout ca - Le 15/04/2015

L’amour n’est pas aveugle, il est borgne parce que seules les femmes oublient les défauts à mesure que l’attachement grandit. Les hommes, au contraire, ne voient plus que ca. Alors que les femmes les tournent en qualités. Pour finir, les hommes n’en peuvent plus, ni des défauts ni des qualités. Ils restent par habitude ; il paraît que c’est une force dont la peur ou la libido s’empare quand ca leur prend.

L’on m’opposera toujours que l’amour devient une amitié, et au long cours avec ca. Soit. Mais précisément, l’ami, je n’en veux pas chez moi tout le temps. D’autres arguent du piment pour ne pas se morfondre dans le noir. Alors ils promettent de rebooster le désir via des clubs échangistes, des parties en trio ou des tromperies tolérées dans le cadre d’un contrat tacite. Ce serait du libertarisme. Alas ! Pathétique libéralisation du commerce matrimonial plutôt, que le lecteur de Houellebecq découvre dans LES PARTICULES ELEMENTAIRES : c’est donc acté depuis 1998.

Le hic dans le couple, c’est le sentiment d’oppression étoffé à l’étouffement ; puis les concessions, toujours écouter et parler, agir comme l’autre le veut et vivre avec l’impression d’escroquer son partenaire quand c’est en son absence que telle affaire se suit. Le couple est une effraction permanente parce que dans un sens, l’un à échappe à l’autre, et dans un sens encore différent, untel est pénétré, lui et sa vie. Tantôt l’évasion, tantôt la geôle - et prisonnier dans les deux cas.

Le couple consacre l’union civile dopée à l’amour petit-bourgeois dans quoi l’esprit s’abandonne au corps qui se dilue dans l’oisiveté. Je plagie Zemmour mais violemment résumé : nul besoin de plaire une fois maqué, tout est déjà banqué. Laisser-aller et laisser-faire, faut vivre. Voire. Le sentiment sinue sur le confort ; il y devient moins conséquence qu’obligation. Aimez-vous !

Le cinéma entretient l’idée que l’amour crée l’armoirie. Du cœur et c’est princesse. C’est une mascarade du conte pour enfants d’autant plus quand il est servi à des adultes. Un exemple : BRAVEHEART. Il faut que le metteur en scène célèbre l’amoureuse reine d’Angleterre en l’attifant à la petite-bourgeoise. Avec ses mimiques, son jeu, sa face – tout pue le conformisme. Et ce, au lieu de relever que l’amour véritable vit de l’unique reine du film, laquelle est la femme païenne de William Wallace qu’un shérif égorge. C’est elle la reine, pas noble ni moins roture, mais aristocrate, venue du sol que projette au ciel sa beauté divine ; puis scène d’amour dans la nature, William et elle, le couple appartient à Pan et se nourrit de la terre et de l’eau sur quoi rejaillit leur puissance. Ils sont l’Ecosse, ils sont un pays qu’ils ancrent dans leur chair. Leur mort est forte comme leur amour en sorte qu’elle est un sacrifice. C’est un amour de race ; c’est une affaire de corps.

La mort de la femme est violente. Cette violence symbolise l’union impossible, donc tragique, donc réelle. Celle-ci ne prend force qu’au-delà : au-delà de ce monde et au-delà des trivialités de la relation. Ce couple est royal. Leur amour crée le prince ; c’est lui qui rend possible l’aristocratie.

La bobgeoisie opère encore par inversion des vérités lorsqu’elle exaspère les sentiments dans les richesses de situation. C’est un amour de classe ; c’est une misère de cœur.

L’autre relation de Wallace est comique. Sophie Marceau montée sous toque. Ca tourne à la farce quand William expire au terme de son calvaire qui place la castration par mièvrerie au plus près du supplice qui l’émascule. Lui, homme, guerrier libre et vital, est tué au début d’un amour qui l’aurait privé de sa foi. A peine commencé que c’est déjà fini. Tout avorte chez le bobgeois. La critique y voit de la grandeur : je n’y remarque que la saleté du bourgeoisisme qui annule les grands sentiments dans la grandiloquence de ses fantasmes. Le cirque barn-heart ridiculise un brave, justement, en fait un cœur tendre et arraché par la main du bourreau qui reste invisible - comme si la caméra voulait révéler qu’en coulisse, c’est la dame Marceau qui travaille à la mort de William. Quoi de plus normal à ce que cette caméra se surprenne dans la même scène à filmer la vision du torturé qui discerne dans la foule sa première femme ? Elle est la seule femme de ce film, la seule qui soit aimée en retour d’un amour qui émancipe. L’amour n’existe que dans l’au-delà est l’aveu final du film.

L’amour par la mort, vraiment ? Quid de l’amour à l’épreuve du retrait ? Dans ASCENSEUR POUR L’ECHAFAUD, Maurice Ronet éconduit l’amoureuse aimée. Elle s’en étonne, alors il confesse que rester seul, ca demande un peu plus de courage. On devine que c’est depuis sa retraite qu’il vivra le mieux un amour qui s’endurcira. C’est le Wallace des années 50, demi-héros déjà moderne, feu follet orphelin de ses incendies, qui se jette au-delà de tout dans la solitude des riens. C’est qu’il n’y a plus d’histoire à mener mais juste des trucs à vivre. Après-guerre pour post-Europe.

Les dialogues du film sont de Roger Nimier, ami de Louis Malle et de Ronet. Ils charrient la morale désabusée d’un Nimier encore plus renfrogné parce qu’il vient d’arrêter d’écrire. Il délaisse sa littérature pour mieux l’aimer dans l’absence. Le renoncement est chez les enfants tristes Ronet et Nimier une preuve de l’attachement que la musique de Miles Davis enferre dans l’allégresse. Cette humeur est une joie feinte et mâtinée de rancœur. Son aigreur s’arrête au seuil de la mélancolie. Ce ravissement est précisément celui de Francois Sanders dans LE HUSSARD BLEU qui se réjouit de divorcer des siens. N’admet-il pas que «quand les habitants de la planète seront un peu plus difficiles, [il se fera] naturaliser humain » avant de surenchérir à la conclusion du roman qui remarque que « tout ce qui humain m’est étranger » ? C’est pour ces raisons, entre autres, que je m’appelle Francois Sanders sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui voudraient voir ma trogne.

L'Aristo dit que l'amour rend fort et homme et met la mystique dans les yeux.

15:07 | Lien permanent | Commentaires (0)

10/04/2015

Smylife - Le bonheur au quotidien ! - Le 10/04/2015

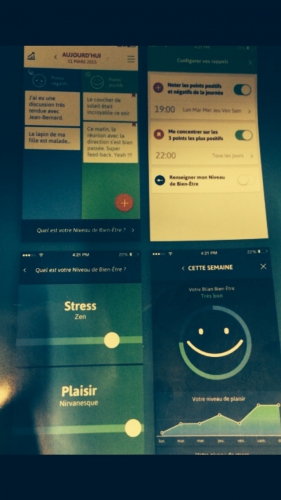

Hier soir, Parvis de la Défense sous la Grande Arche. A l’entrée du métro un flandrin distribue des flyers. Lui est terne et contrit tel un curé que sa campagne aurait constipé. Il contraste avec les couleurs de ses papiers. De bonne humeur, j’accepte ce que me tend sa main. Sur ses papelards est inscrit : « SMYLIFE ! Le bonheur au quotidien ! Un exercice simple et efficace pour améliorer votre Bien-Etre ». Bien-Etre majuscule ! La sémiotique insiste sur la valeur de bob le bienheureux et l’interpelle. Elle lui rappelle ce qu’il doit devenir s’il ne l’est pas encore. Quelle ironie ! ici, à la Défense, précisément l’endroit le plus triste qui soit avec les gens les plus déprimés du coin.

Le tract est une publicité qui vante les mérites d’une appli smartphone garantissant le bonheur. Ma foi. Le principe est rigolo : à droite de l’écran, l’utilisateur remplit la colonne points positifs en décrivant les expériences sympas de sa journée passée à se morfondre dans son open-space ; à gauche bob doit noter les points négatifs de sa journée achevée dans le métro qui précède le plat tout fait sous allumine. Il y a quelques exemples. Ils sont éloquents. « Ce matin, la réunion avec la direction s’est bien passée. Super feed back ! Yeah !!! » Ou mieux : « Ce soir, le métro était bondé. J’ai laissé ma place à une dame âgée. Quelle joie de voir ses yeux et son sourire pleins de reconnaissance. » Côté points négatifs : « J’ai eu une discussion très tendue avec Jean-Bernard ». Ou : « Le lapin de ma fille est malade. » La mièvrerie le dispute à la boberie. C’est niais et roulé dans le franglais, en un mot : débile.

Ces exemples procèdent de l’esprit bobique qui pourrit dans son bonheur impératif. Larvé de bons sentiments, il déplore la maladie d’un lapin et s’esbaudit de la galanterie la plus élémentaire, preuve qu’elle est étrangère au bob monde qui se force à l’exercer uniquement pour la roter dans ses pleurs. Que d’artifices pour imiter la vie ! Cependant, tristesse interdite ! comme si l’homme triste était taré. Derrière ces phrases croupit la volonté d’aller bien pour être toujours mieux. Au top ! crie bob. Le bobisme intégral se réalise dans cette dictature du smile dont la face plate actualise la trogne de big brother. Je ne supporte plus cette référence éculée par la critique de la modernité mais force m’est de la rappeler ici. Du reste, je propage vingt ans après la voix de Pascal Bruckner qui dénonçait déjà la tyrannie du sourire.

Les créateurs de cette appli (je me suis renseigné) sont un communicant et un ex-banquier. Ce n’est ni anodin ni étonnant ; c’est la confirmation de ce qu’est l’état d’esprit des cadres d’entreprise qui pilotent des projets et des équipes à renfort d’humour bonhomme. GOOGLE est la manifestation la plus frappante du comportement des organisateurs dont l’époque insigne est notre bobernité. L’ère des planificateurs marque le triomphe du smile arc-en-ciel autour de quoi les salariés taffent et teuffent en slip, qui alangui sur une boule plastique qui avachi sur un siège gonflable. Je pense aussi aux lip-dubs durant quoi les salariés célèbrent à l’unisson et en chanson l’hypocrite industrie de la joie qui place sous le tapis des scandales les suicides suivant les dépressions. Oubliées également dans la farandole les humiliations administrées par des managers devenant des GO le temps d’un tube amateur. C’est dans ces farces vocales que l’infantilisation du salariat s’est en premier lieu affirmée. C’était de mode il y a cinq-sept ans lorsque les trentenaires d’aujourd’hui débarquaient dans le monde du travail qu’ils rêvaient de disneylandiser à proportion de leur éducation. Depuis, ils ne chantent plus comme les héros de leurs dessins d’enfance mais déclament dans un franglais qui assassine la langue leurs directives ludiques. Leur visage rose bonbob, pareil à des fesses fripées, est uniment répandu par le smile. Il se diffuse à vitesse de pet. Que ne se souviennent-ils d’Alice et du chat du Cheshire ? Ce dernier enseigne pourtant que le contentement permanent est ce mensonge qui efface son porteur. Le chat meurt de sourire ! Il disparaît ! Superbe conteur philosophique ce Lewis Carroll, certainement trop fort pour ces cons.

Toujours est-il qu’on leur doit l’appli smylife qui fait pont entre l’open-space et la vie. L’idée révolutionnaire conseille de se concentrer sur les plus belles expériences du quotidien au moment de s’endormir. Bonheur à l’arrivée, promis ! Après 6000 ans de philosophie, voilà-t’y pas qu’un petit génie de la mercatique, certainement issu d’une école de commerce à la bob, promet le bonheur moyennant appli « en deux à trois semaines », « efficacité prouvée ». C’est comme le shampoing.

Jour après jour, bons points après mauvais, les semaines se faufilent. Il est alors possible de grapher son humeur afin de visualiser son plaisir en courbe. Génial. Un algorithme croise les plus et les moins. En sortie, il affiche les niveaux de Bien-Etre et de zen afin de coller à la mode yoga qui cartonne dernièrement chez le bob yogi.

Cet engouement bobheureux pour l’Orient remplace le sacré laissé vacant par la spiritualité absente de l’Occident matérialiste. Le bob monde est orphelin et ses bobins enfants cherchent des jouets chez les bonzes. Nul n’a tué au nom des chakras (vraiment ?), donc c’est gentil en sorte que la macédoine de buddha-yogi correspond à l’ersatz religieux dont bob a besoin. Un peu de psychanalyse pour métisser le tout et c’est géant !. Puis ca le fait, c’est l’ouverture à l’autre. La quête du Bien-Etre est une spiritualisation accidentale de l’avoir qui supplante l’être depuis que Dieu est mort. Elle est encouragée sinon motivée par l’alternationale dont les membres se tiennent par la main dans la ronde autour de l’alter bob, parangon de la geste amoureuse.

Au lieu de se mettre à lire à l’ancienne, bob veut du neuf. C’est pourquoi il croit aux âneries que lui refourguent d’autres bobs. Du zen à smylife¸il n’y a qu’un bob. Cet échange entre songe-creux maintient l’illusion que le mal doit se soigner par le mal. Si le mieux est l’ennemi du bien, le bob monde établit que le pire est l’ami du mal qui n’est du reste plus discerné. C’est que bob s’aveugle à l’ignorance. Se mettrait-il à lire qu’il s’éborgnerait aussitôt car la lecture pousse à l’introspection avant de rendre prisonnier du doute. C'est-à-dire qu’elle ne met pas bien, souvent même elle met malheureux, or de ceci, bob a peur. C’est tout ce qu’il fuit et il n’en reste pas moins vide en sorte qu’il se gave d’imbécilités. Il est désormais convaincu que tout passe par le jeu donc que c’est en s’amusant qu’il surmontera son mal d’être. Il est possible que ca fonctionne sur les plus bobs chez qui le conditionnement est trop fort, mais je suis certain que le refus de s’élever entraîne à s’abaisser. C’est une règle rarement contredite.

C’est là que smile-face s’inverse ; ca cherche son ombre qui n’existe plus : c’est vide, et ca meurt d’avoir déjà crevé.

L'Aristo est taquin et salue bien haut le bob monde.

19:38 | Lien permanent | Commentaires (0)